|

||||

|

||||

|

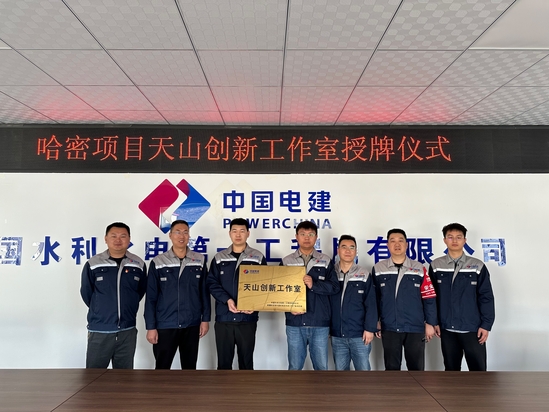

在水電一局新疆哈密項目的戈壁灘上,有一個特殊的“充電站”——“天山創新工作室”。自成立以來,它不僅是技術攻關的“試驗田”,更是職工成長的“孵化器”。在這里,老匠人的經驗與新青年的創意碰撞出火花,一個個技術難題被攻克,一批批技能人才快速成長,為項目建設注入了源源不斷的創新動能。 搭平臺:從“單打獨斗”到“協同攻堅” “以前遇到技術難題,只能自己琢磨或請教身邊同事,現在工作室把各崗位的能手聚到一起,思路一下子就打開了!”談起工作室的作用,大家深有感觸。 “天山創新工作室”以“傳技術、攻難關、育人才”為目標,整合了項目上的技術骨干、青年能手,劃分出“方案優化組”“技術攻關組”“科技創新組”等專項小組。工作室讓職工們有了專屬的“創新陣地”。 為了讓更多職工參與進來,工作室鼓勵大家帶著問題來、帶著知識走,無論工齡長短、崗位高低,只要有想法就能提、能試。這種“全員參與、協同攻堅”的氛圍,讓曾經的“單打獨斗”變成了“抱團成長”。 傳幫帶:讓“老手”帶“新手”,讓“骨干”成“導師” 工作室中,總工程師王鐵柱正為青年職工小李剖析某施工區域方案,強調 “方案需緊扣現場工況,動態適配調整……” 。這一幕是工作室“導師帶徒”機制落地實踐的日常縮影 ,展現著技術傳承與人才培育的持續推進。 工作室精選了7名經驗豐富的技術骨干擔任導師,與青年職工結成“成長對子”,從施工技術到現場管理,從圖紙講解到方案優化,進行“一對一”精準指導。 “工作室不只是教技術,更教思路。”小李說,“導師常說‘要知其然,更要知其所以然’,這種思維方式讓我受益終身。” 破難題:在“實戰”中練兵,讓“成果”促成長 哈密項目地處高海拔、強風沙區域,施工面臨不少“戈壁特有的難題”。工作室將這些難題作為職工培養的“實戰課題”,鼓勵大家在解決問題中提升能力。 據統計,工作室成立兩年來,獲得國家級實用新型專利4項,五小發明獎項2項,QC成果一類成果1項、QC成果二類成果1項、第十八屆省級創新創效競賽優勝獎1項、第十八屆國家級創新創效競賽優勝獎1項,這些成果不僅解決了項目實際問題,更讓職工在實戰中練就了“真功夫”。 如今,“天山創新工作室”已成為哈密項目的一張“人才名片”。在這里,經驗得以傳承,創意得以實現,更多職工正從“技術執行者”成長為“創新主力軍”。 “扎根天山腳下,用創新點亮戈壁,讓成長賦能未來。” |

||||

|

【打印】

【關閉】

|

||||

|

|